シリーズ6回でお届けする〝腸と免疫シリーズ〟、第1回の腸内環境が”免疫”に重要なワケはいかがだったでしょうか?腸内の免疫細胞が協力してIgA(アイ・ジー・エー)抗体を作り出し、身体を守っているというお話でした。

第2回となる本回では、そのIgA抗体レベルの上昇に〝芽胞状(がほうじょう)〟の枯草菌(こそうきん)の摂取が影響するという論文をご紹介します。〝枯草菌〟というと聞き慣れないと思いますが、私達がよく知る〝納豆菌〟が枯草菌の一つです。

芽胞(がほう)とは?

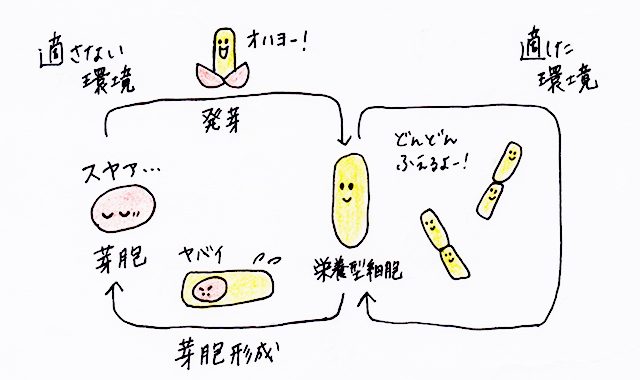

腸内〝納豆菌〟のような枯草菌は、生きる環境が厳しくなると〝芽胞状〟となります。〝芽胞〟とは自らを守るシェルターのようなもの。これにより、熱や酸、乾燥、放射線や紫外線にも強い耐性を持ち、真空状態でも生き残ると言われています。胃酸や胆汁酸にも負けません。だから、芽胞状の枯草菌は、生きたまま腸まで届くのです。

枯草菌は適さない環境になると自らの中に芽胞を作ります。

環境がよくなると芽胞の中から栄養型細胞が発芽し、また分裂を始めます。

芽胞状の枯草菌を取り続けたグループは風邪をひきにくい?

ところで、免疫細胞は腸内でどんな働きをしているのでしょうか?

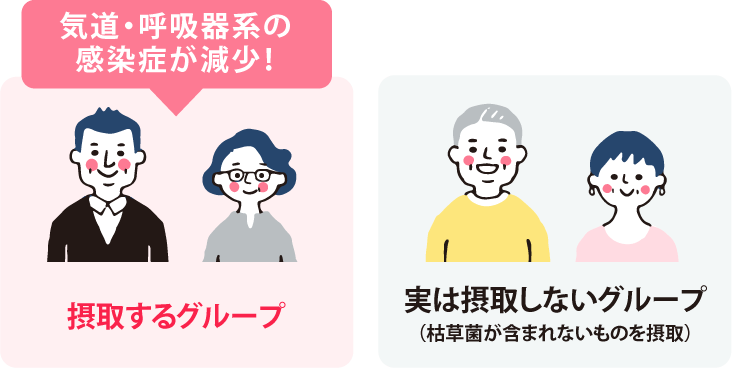

インフルエンザや風邪に代表される気道・呼吸器系の感染症は身近な病気ですが、場合によっては命に関わることもある恐ろしい病気でもあります。なかでもシニア世代は重篤化することが多く、予防の重要性が叫ばれています。

そこで、こんな実験が行われました。

60才から74才のシニア世代の方に芽胞状の枯草菌を約4ヶ月に渡って継続的に摂取してもらいました。100人を50人ずつに分けて、本当に摂取するグループと、実は摂取していないグループに分けてその違いを比較しました。その結果、摂取したグループは気道・呼吸器系の感染症が減少したのです。

IgA抗体の濃度の違い

芽胞状の枯草菌を摂取し続けたグループは、免疫物質であるIgA抗体が増えていることがわかりました。IgA抗体は、体内の粘膜中に分泌され、侵入してきた病原体にくっついて無力化するようにはたらく物質です。

①実験開始前

②開始から10日後

③終了後(最後に摂取してから18日後)

それぞれ便中のIgA抗体濃度を比べたところ、②では65%、③においては87%も摂取グループのほうが高くなっていました。また、唾液の中のIgA抗体濃度は、③の時点で摂取グループの方が45%高いことがわかりました。

※引用:Lefevre et al. Immunity & Ageing (2015) 12:24より

※引用:Lefevre et al. Immunity & Ageing (2015) 12:24より

IgA抗体が増えた理由は?

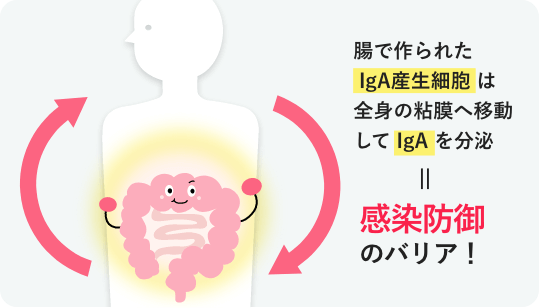

なぜIgA抗体が増えたのでしょうか?

それは、腸内の免疫系を枯草菌が活性化したためだと考えられます。

マウスを使った実験では、枯草菌が腸内のパイエル板でIgA産生細胞を増加させることがわかっています。今回の実験においても、枯草菌が免疫細胞を刺激してIgA産生細胞の生成を強化しているのではないかと推定できます。

(パイエル板、IgA産生細胞についてはこちらを参照)

IgA産生細胞は、リンパ液や血液にのって全身をめぐり、口や肺でもIgA抗体を生み出し、腸に帰ってくると考えられています(これをホーミング作用とよびます)。唾液中のIgA抗体が増えたのは、口の中にめぐってきたIgA産生細胞の働きのためと説明できます。

論文では、『日常的に〝芽胞状〟の枯草菌を摂ることは、粘膜免疫系を活性化させる安全で効果的な1つの方法と言えるだろう』と締めくくられています。

次回は〝短鎖脂肪酸と免疫〟についてご紹介します。短鎖脂肪酸は今注目の物質です、どうぞお楽しみに!

- Lefevre et al. Immunity & Ageing (2015) 12:24