前回は、日本を含む 12ヶ国のヒト腸内細菌叢の特徴を紹介しました。今回は、日本とアジアの比較研究について紹介します。

日本を含めたアジア 10ヶ国の腸内細菌叢の違い

九州大学の中山二郎先生は、アジア 10ヶ国の共同研究者と共に、アジア人の食と腸内細菌叢と健康について調査を行いました。腸内細菌叢が食と健康のインターフェースとして注目を集めている昨今、多くの民族が固有の食文化を維持しながら共存しているアジア地域に興味を持たれたからだそうです。なお、この調査は2009年に開始されました。

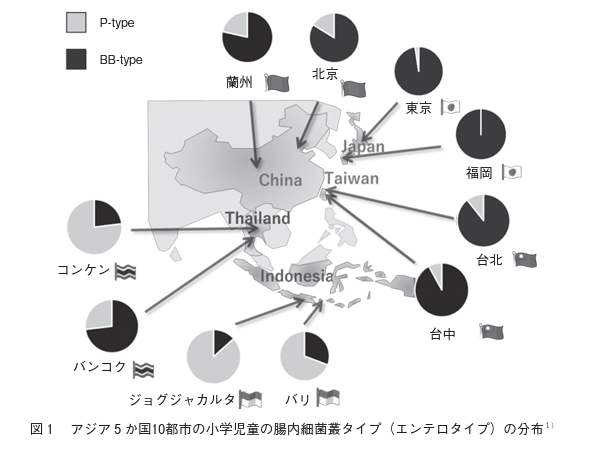

最初に、各国の食文化を反映する食生活を維持していると期待される、7~11歳の小学児童を対象に腸内細菌叢の調査を行いました。日本、中国、台湾、タイ、インドネシアの 5ヶ国の都会と地方の 2都市から、計 303名の健常児童を対象としました。

その結果、得られた細菌組成結果から、二つのエンテロタイプ(腸内細菌叢タイプ)に分けられることが明らかとなりました。一つは Prevotella を多く保有する Pタイプ、二つ目は Bifidobacterium と Bacteroides を多く保有する BBタイプです。Pタイプは東南アジアやモンゴルに多く、BBタイプは日本、中国、台湾に多かったと報告しています(下図参照)。

Pタイプ:Prevotella を多く保有する。東南アジアやモンゴルに多い。

BBタイプ:Bifidobacterium と Bacteroides を多く保有する。日本、中国、台湾に多い。

この結果は、前回紹介した日本人と諸外国の腸内細菌叢の違いで、日本人はオーストリア、フランス、スウェーデンと同じグループとなり、中国、アメリカとは異なるグループであったとする結果と矛盾すると思われる方もいるでしょう。しかし、BBタイプを構成する Bifidobacterium と、Bacteroides を含む Enterobacteriaceae(腸内細菌科)を比較すると、日本人は Bifidobacterium が多く、Bacteroides とPrevotella が少ない、中国人はBifidobacterium が少なく、Bacteroides が多く、Prevotella が中程度に多いという結果と一致しています。

フィリピンレイテ島における、近代化による腸内細菌叢の違いの調査

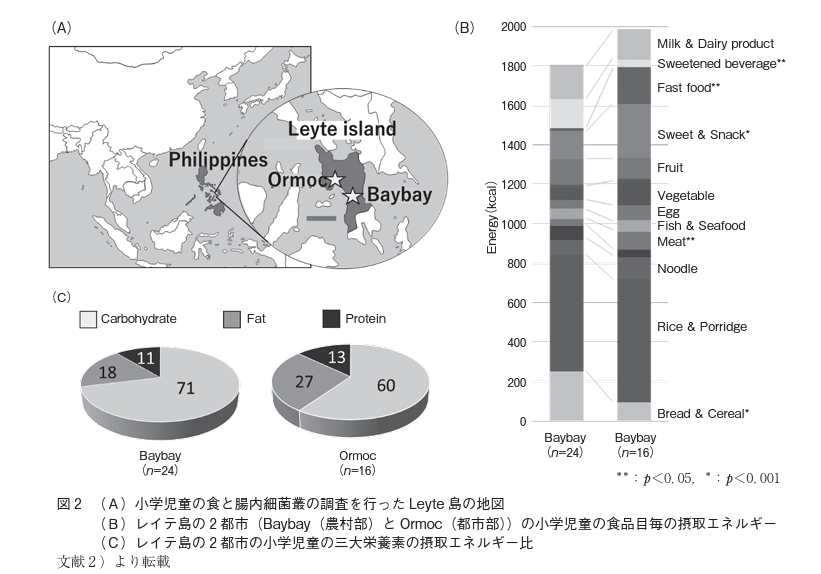

次いで、フィリピンのレイテ島において、近代化の進んでいる Ormoc と、未だあまり近代化の進んでいない Baybay に住む児童を対象に腸内細菌叢を調査しました。その結果、Ormoc の児童は 19人中 15名が BBタイプであり、Baybay の児童は 24人中 21人が Pタイプであることがわかりました。

二つの地域は、わずか 60 km しか離れていませんが、近代化に違いがあり、食生活に違いが確認されました。Ormoc の児童は、ファストフードや肉、菓子類の消費量が Baybay の児童より多いとの調査結果が得られました。また、Baybay の児童は脂質の摂取量が全エネルギー摂取量の 18.1 % であるのに対し、Ormoc の児童は 27.2 % であり、肥満児も多いことが判りました。同様な傾向は、タイの小学児童の調査でも明らかとなりました。

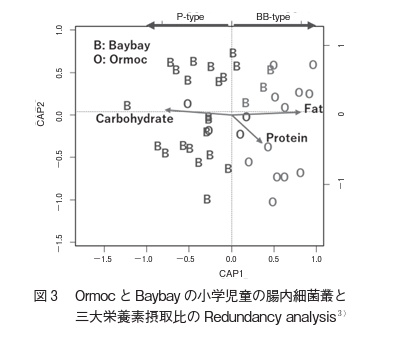

このように、高脂肪の現代食の摂取とともに、ヒトのエンテロタイプは Pタイプから BBタイプに移行する傾向があることが明らかになっています。

(注1) Nakayama J, Yamamoto A, Palermo-Conde LA, Higashi K, Sonomoto K, Tan J, Lee YK: Impact of Westernized diet on gut microbiota in children on Leyte island. Front Microbiol., 14, 197 (2017) doi: 10.3389/fmicb.2017.00197

腸内細菌叢は脂質の多さなどの食事の種類によって形成されている

また、各細菌叢の遺伝子をシュミレーションした結果、BBタイプは脂質の吸収を援助する胆汁酸の代謝関連遺伝子が Pタイプより集積されていることが示されました。このことは BBタイプの児童の腸内には、より多くの脂質が供給されていることを間接的に示していることになります。

逆に、Pタイプはアミラーゼに関連する遺伝子が BBタイプより多く集積されていることが示されました。穀類を多く摂取するアジアにおいて、デンプンの分解は腸管内においても重要な機能の一つであり、その機能が Pタイプの細菌コミュニティーにより集積されていることは注目すべき点であると述べています。

本総説中では述べられていませんが、さらに詳しく調査すれば、アミラーゼの中でもオリゴ糖分解酵素が多いことがわかってくると推測されます。腸内細菌が資化(利用)しているのは、ヒトが分解吸収できなかったオリゴ糖や食物繊維であるからです。その他の研究でも、多くのオリゴ糖分解酵素に関する報告があります。

食の近代化の影響で、都市部の子どもの短鎖脂肪酸発酵能が失われてきている

これらのことより、Pタイプの細菌叢は、穀物や豆、野菜、果物などが多い食事、BBタイプは脂質の多い食事に対応するために形成されたと考えられます。しかし、実際にはインドネシアやタイ、特に都市部では必ずしも低脂肪食が維持されている訳ではなく、その他の要因が存在することも指摘されています。

ただ、以上の調査研究より、近代化がもたらす食習慣の変化により、アジアでは Pタイプから BBタイプへの偏倚(へんい)が起きており、その結果、都市部の子供では、腸内細菌の重要な働きの一つである短鎖脂肪酸発酵能が失われてきているのも事実です。

日本の子どもの腸内細菌叢は多様性が失われアレルギーが増加…今一度和食と発酵食品に目を向けて

一方で、日本の児童の腸内細菌は、優良な腸内細菌叢ではあるが、多様性(全体の菌種数)がそれほど多くなく、個人間で似通っていることもわかりました。このことは、アレルギーの増加など、免疫系の観点から問題視されています。多くの人々が衛生的な環境で育つ日本で、今後、腸内細菌の多様性をどのように保ち、高めていくことができるかを意識することが重要です。

本総説において中山先生は、「総じて、アジアの優良な食習慣が腸内フローラに反映されているものの、食の近代化によりその崩壊が始まっており、我々アジア人が食のグローバル化にどのように向き合って行くべきか真摯に考える時が来ている。」と警笛を鳴らしています。また、「アジア人が長い歴史の中で培ってきた優良な食文化を回顧しつつ、腸内細菌学と食科学をマッチングさせながら食品の開発を展開していくことで、アジア人の未来に向けての健康が保証されると期待される。」と述べておられます。

これを機会に、今一度、食習慣と整腸作用や健康維持について、また、和食と発酵食品について考えてみていただければと思います。

1) 中山二郎:腸内フローラ研究からみた日本人とアジア人の健康, 日本食生活学会誌, 29 (3), 137-140, 2018

2)微生物工学研究室/九州大学農学部・大学院生物資源環境科学府 テーマ紹介:アジア人の腸内微生物叢およびその代謝物の解析